-

- 基調講演

- 2050年に向けての

日本の医学への展望

- 門田 守人

- 日本医学会連合 会長

1945年広島県生まれ。大阪大学医学部卒業。大阪大学外科教授、同副学長、がん研究会有明病院院長を経て、大阪大学名誉教授、がん研究会有明病院名誉院長、日本医学会連合会長。

-

- 特別講演

- 日本の未来と

医学に期待すること

- 弘兼 憲史

- 漫画家(『島耕作』シリーズ著者)

1947年、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒業。松下電器産業(現パナソニック)に勤務後、74年に『風薫る』で漫画家デビュー。『島耕作』シリーズや『ハロー張りネズミ』『加治隆介の議』など数々の話題作を世に出す。

『人間交差点』で小学館漫画賞(84年)、『課長 島耕作』で講談社漫画賞(91年)、講談社漫画賞特別賞(2019年)、『黄昏流星群』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞(00年)、日本漫画家協会賞大賞(03年)を受賞。07年には紫綬褒章を受章。人生や生き方に関するエッセイも多く手がけ、『弘兼流 60歳からの手ぶら人生』(海竜社)、『弘兼流 やめる!生き方』(青春新書インテリジェンス)などの著書がある。 -

- 国際シンポジウム1

- COVID-19禍における免疫研究のフロンティア

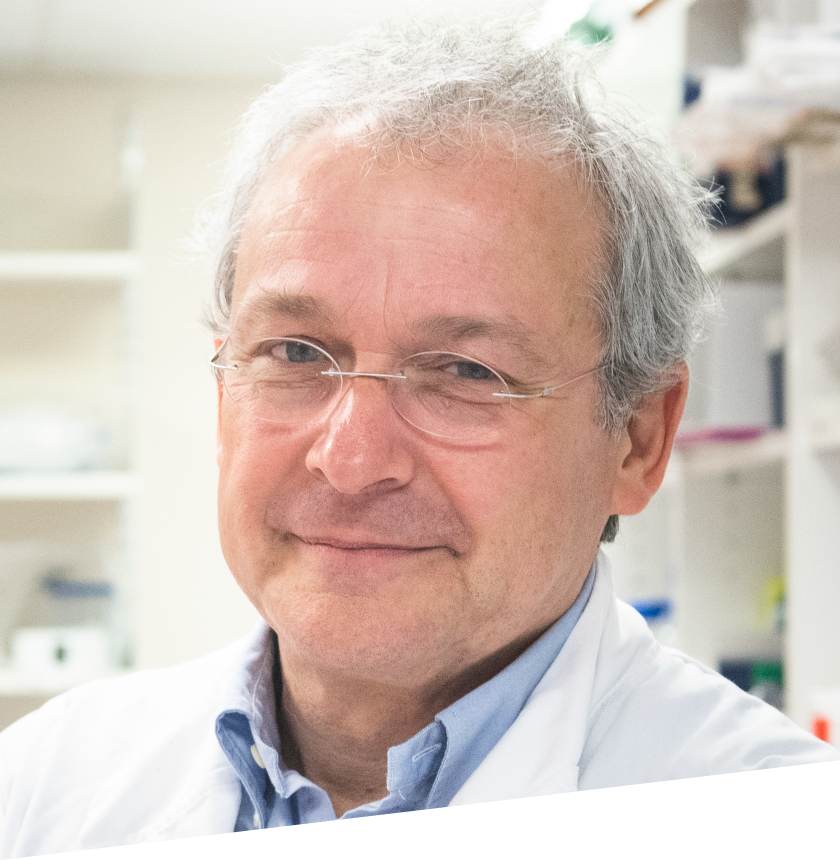

- Georg Holländer, FMedSci

- Oxford大学

コロナ禍において、英国における創薬力は目覚ましく、オックスフォード大学は産学官連携の中心にあり、ホランダー教授はその中心人物の1人で、世界の免疫研究の第一人者でもあります。

日本の創薬力の復活のヒントを探ります。 -

- 国際シンポジウム2

- Multimorbidityをはかる:

新世代の測定法

- John E. Ware Jr., PhD

- Harvard大学、Tufts大学

現在わが国の医療費の半分以上を消費している高齢者においては、複数の慢性疾患を併存している状態 (multi-morbidity) は当たり前のことになっている。高齢者を対象とする臨床研究においても、このmulti-morbidityを無視して科学的な分析は実施できない。これらを科学的に測定し、適切に調整しなければならない。multi-morbidityを測定する数少ない指標の一つであるCharlson Indexは、死亡をアウトカムとして重みづけをvalidateされたものであり、レガシー的な指標になりつつある。John Wareと福原は、このmulti-morbidityを測る画期的な指標QDISに関して長年にわたり共同で作業を行ってきた。今回のシンポジウムでは、その開発検証の過程や結果とともに、様々な慢性疾患に活用して得た成果も報告する。

-

- 国際シンポジウム3

- リアルワールドデータにおける臨床エンドポイントのバリデーションをめぐる話題

- 田栗 正隆

- 東京医科大学

臨床研究における評価項目(clinical endpoints)は研究目的、研究デザイン、疾患の性質、予測される投与薬剤の効果などの因子を考慮し設定される。しかし、リアルワールドデータ(real world data, RWD)を用いたデータベース研究に臨床試験で用いられる評価項目をそのまま導入することは困難なことが多く、研究間の統一性を損なう要因にも成り得る。RWDに基づき設計された評価項目の定義や、そのために使われたアルゴリズムはその妥当性を従来の標準的指標と比較し検証する必要がある。そのためにバリデーション研究が実施され、例えば専門医の判断とデータベースに基づくアウトカム定義が比較される。バリデーション研究における妥当性の指標としては感度・特異度や陽性的中率などを用いることが推奨されているが、最終的にどの定義を採用すれば良いかの定量的基準はコンセンサスがない状況である。そこでROC曲線を用いた新しい考え方と基準を提案し、Youden Index等の既存の基準との比較や使い分けについて実践的な議論を行う。さらに、いくつかの評価項目においては臨床試験の結果との相関性が既に検証されている。そのような評価項目を用いた研究の結果が行政的判断に影響した先例もあり、今回紹介される予定である。また、学術機関や企業など研究遂行に関わる異なる領域間の連携についても議論を行う。

-

- シンポジウム

- 脳画像データを用いた

疫学研究

- 二宮 利治

- 九州大学

近年、脳構造や機能を間接的に測れる脳画像技術が急速に進歩し、精神疾患の脳基盤について徐々に明らかになっている。

さらに、従来の疫学研究のデータや医療データと脳画像データを組み合わせることにより新たな知見が生まれることが期待される。

本シンポジウムでは脳画像データを用いた新たな疫学研究の実践についてご紹介いただく。

What’s New

-

お知らせ

教育レクチャーシリーズの参加登録受付は10/31(月)15:00に開始いたします。

-

お知らせ

参加登録受付を開始しました。

-

お知らせ

参加登録受付開始は9月上旬を予定しています。

-

お知らせ

日本臨床疫学会 第5回年次学術大会のホームページを公開しました。